ちぃちゃん

ちぃちゃんいよいよ最後のDTMマスターコースに突入。

ここまでよく頑張ったね。

ちびイボG

ちびイボGでは、今回からはいよいよエンジニアリングの基礎を学ぶよ。

モコ

モコエンジニアリングって何をするの?

モコ

モコいよいよ自分の音楽がちゃんと聞けるのね!

ちびイボG

ちびイボGそうだといいね!

それではマスターコースをはじめるよ。

ミックス・マスタリングの概要

従来、音楽アーティストは、楽器の演奏・録音作業が終わると、それらのデータをミックス・マスタリングエンジニアというプロの専門家に渡して、楽曲が魅力的に聞こえるように編集作業をしてもらっていました。

ちびイボG

ちびイボG味付けが無いと素材のままじゃ物足りないからね!

どんな曲でも必要な作業だよ。

ミキシングやマスタリング作業にはしっかりとしたモニター環境(専用のスピーカーを適切に設置した部屋)や主にハードウェアによる信号処理装置(エフェクタ)が必要だつたため、プロの方がこうした作業を担っていたのです。

しかし、現代ではパソコン性能向上やDTM機材・ソフトの充実に伴い、昔と比べかなりコストがかからなくなったため、誰でも手を出せる領域になりました。

ちぃちゃん

ちぃちゃんでも「エンジニアリング」って呼ばれるぐらいでしょ?

個人では難しいんじゃないかな。

ちびイボG

ちびイボGそうなんだ。確かに環境は手に入れやすくなったけど、綿密な作業が要求されるから勉強も大切だよ。

たがら一緒に頑張ろうね。

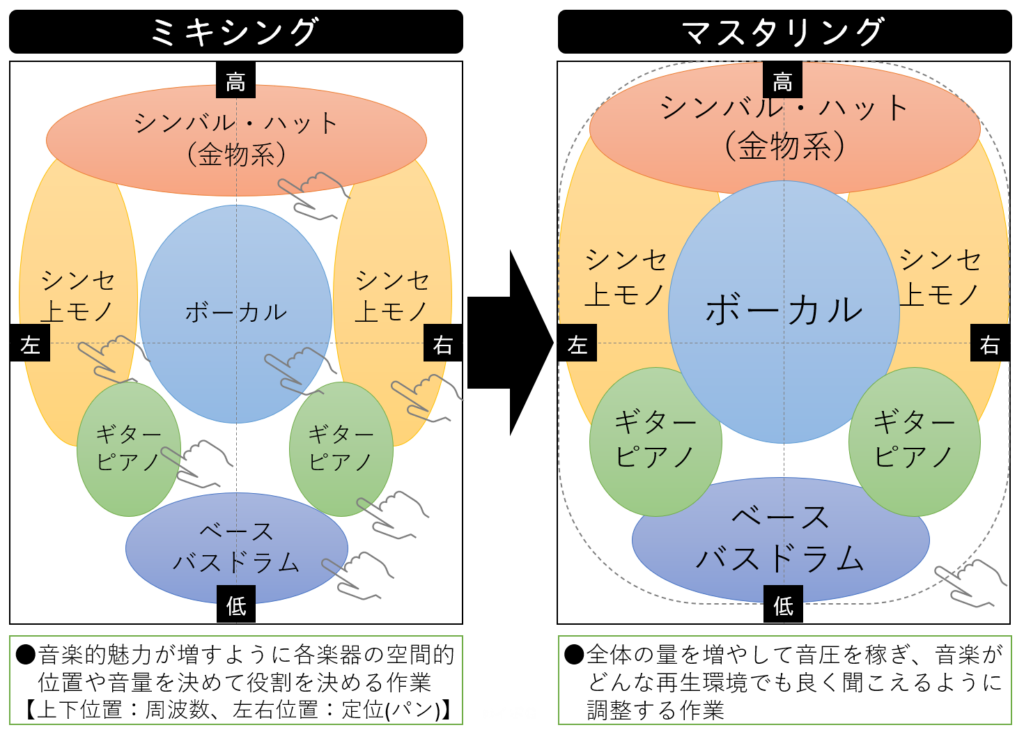

ミキシングとマスタリングのイメージ

具体的な工程についての知識を見つける前に、まずは全体像をきちんと捉えておきましょう。

まずは、ミキシングですが、よく以下の例えをすることが多いです。

- 形やサイズの違うおかずをどうやったらお弁当箱に綺麗に配置できるか

- 引っ越しの時の段ボールにどうやったらたくさん入るようにしまえるか

というのも、音楽をデジタルで記録する場合も容量(収納できる量)に制限があるので、互いの楽器パートのはみ出た部分(周波数的に)を切り落としたり、圧縮したりと同じような作業が必要となるのです。

つまり、単純に目立たせたい楽器の音量を上げていけば良いという『足し算の発想』よりも、各パートの不要な部分(周波数帯域)を削ぎ落として詰め合わせるという『引き算の発想』が重要で、この点がエンジニアリングを難しくしているポイントです。

そして、後に学習するマスタリングという作業で、音圧を稼ぎたいと思ってもきちんと余白を意識しておかないと、すぐに壁にぶつかってしまうので、音圧を上げられないということもありますので、削っても音楽的な味を失わないような『引き算の発想』をしっかり身につけることを意識してください。

次にマスタリングですが、瞬間的な楽曲のインパクトを高めるためにの「音圧を稼ぐ」という認識を持っている人も多く、それも重要ですが、どちらかというと、スピーカー、イヤホン、ヘッドフォンなどのどんな再生環境で聞いても良く聞こえるように、バランスを整える作業という意味合いが強いです。

また、CDアルバムなどでは、アルバム通して聞いたときに楽曲ごとに音量差がないかを調整する役割もあります。なので、シングルCDで発売されている楽曲の方が音圧が高くてかっこ良いなんて現象もあります。

ミキシングとマスタリングは、最終完成系を意識して並列して進める方も多いですが、本来は別物であり、個人的には切り離して作業をする方が望ましく思います。

しかしながら、料理と同じで好みの味付けは人によって異なります。ですので、最初はこのコースでご紹介する内容を順守しながらも、正解の方法とは決めつけずに、自分流の味付けを身につけていただけたら幸いです。

ミキシングについて

簡単にミキシングの概要に触れたところで、実際にどんな視点で作業をするか解説していきます。

ミキシング作業時の三大要素

では、実際にミックスで意識するポイント(三大要素)について触れていきます。

- 音量

- 定位(パン)

- 音質

音量について

音量はミキサーのフェーダーで上げ下げし、各パートの優先順位を決めてあげる作業です。どの音を目立たせてどの音を引っ込めるかかという作業ですが、実は奥が深く、ミックスが上手な人はフェーダーだけである程度のバランスを整えることができます。最初から、エフェクタ(VSTプラグイン)に頼らず、フェーダーにこだわってみるというのも練習の一つです。

また、音量は常に一定ではなく、Aメロで小さいレベルでも、サビで大きなレベルになるという楽器もあります。そうすると、必要な音量の増減は残しつつ、サビで音量が大きくなった時に他の楽器とぶつかってしまうと、このサビの音量のせいで、マスタリング時に全体の音量が上げられないということもあります。

ダイナミクス

時間による音量の変化のことを指し、変化量が大きいものをダイナミクスが大きいなどと表現する。

画像のコントラスト(黒白と明るさの差分)の概念に近い。

定位(パン)について

定位は、左右のスピーカーなどのステレオ出力における音の配置を示し、この調整を行うことをパンニングと言います。

ステレオ配置では左か右のスピーカーへの配置となりますが、センター(真ん中)へ配置することもでき、この場合は左右の音量や周波数分布が同一(モノラルと同じ状態)とします。

センターに配置したパート(すなわち左右から同じ音が出力される状態)は、音の推進力も強くパワフル感が出るので、例えばキック、ベース、スネアドラム、ボーカル、ギターソロなどの楽器は基本的にセンターに配置されます。

また、左右で別々の音が再生されると、広がり感・解放感が出るので、特にサビなどでは左右への広がり感を強くするとよりサビ感が強調された楽曲に仕上がります。

<左右への振り分け方の例>

- 1つの楽器パートで左右どちらかの再生を強くする。(パンを振る)

- 1つの楽器パートで左右の周波数分布を変える(プラグインで簡単にできる)

- 同じ旋律を2回弾いて、左右に振り切った配置をする(ダブリングとも言う)

定位はお互いの周波数的位置・左右の位置をしっかり分けてそれぞれの役割を明確させることです。これを”分離”という言葉で表現することもあり、分離が良い、悪いなどと言います。

ただし、分離がはっきりしすぎていてもバラバラでスカスカ感が出てしまうので、それぞれの音を適度にぼかして馴染みを良くするために、リバーブやディレイなどの空間系エフェクトを用います。

そのほか、左右の広がり感を強めたり弱めることができる「ステレオ・イメージャー」と呼ばれるエフェクトを用いることもあります。

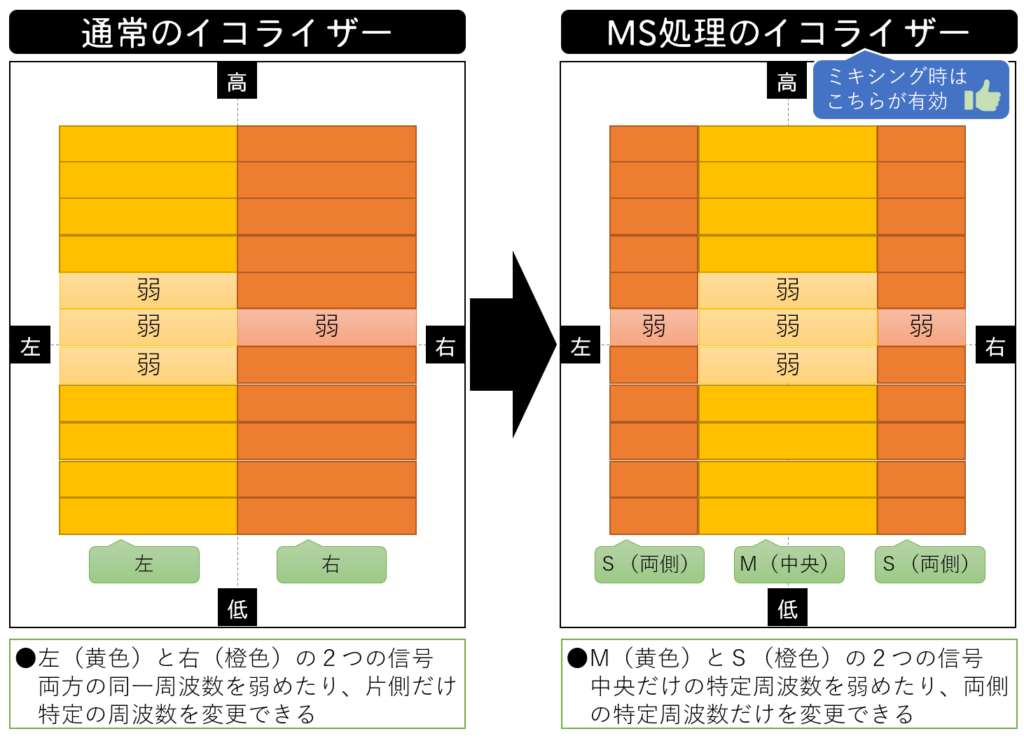

その他、MS処理と呼ばれる方法を駆使して周波数バランスを調整する技もあります。通常イコライザーなどのエフェクタは、左右それぞれの信号の周波数バランスを制御することができますが、これをMid(中央)-Side(左右)という信号に分けて制御することができます。以下の図を見てみてください。

MS処理の例

ほかの楽器用に周波数の隙間を作ってあげたりするのも、右側の方が便利そうな気がしませんか。プロはこのMS処理を駆使して楽曲が良く聞こえるように工夫しています。仕組みさえ分かってしまえば簡単ですので、頑張りましょう。

音質について

「音質」とだけ表現しても色々な要素があるので難しいですが、一言で言うと周波数の分布が程よく均一であることというのが、一つの考え方だと思います。

写真の世界では白飛びや黒潰れなんていう言葉がありますが、露出時間が適切でないと、全体が暗くなったり、明るすぎてしまったりすることがあります。音楽も同じで、低域が強すぎてモコモコと音が籠ったように聞こえたり、高域が強すぎてシャリシャリして迫力に欠けていたりとバランスが非常に大切です。

バランス良い音楽を作るには、当然バランスの良い再生環境が必要で、具体的にはモニターと呼ばれる再生周波数帯域がフラットで偏りのない(味付けがない)スピーカーやヘッドフォンを使うことが大切です(より深い世界では、スピーカーの向きや耳までの距離、壁からの反射音を吸音材でコントロールする所にまでこだわったり、「音響工学」と呼ばれる専門分野もあるほどです)。

話を戻して「音質」の別の考え方ですが、デジタル環境固有の問題として記録されている情報量の多さも一つの考え方だと思います。生物によって異なりますが、人間の可聴領域はおおよそ20Hz~20kHzと言われており、CDはおおよそ22,050Hzまでを再現できるように、44.1kHzのサンプリングレート(1秒間あたりの記録回数)で記録されています。

これを例えば、圧縮音声のmp3に変換する際の「ビットレート」の選択によっては、16kHz以降、12kHz以降の周波数帯が失われるといったことがあります。音質が悪いというのは、mp3などに圧縮する時にこうした高音帯が失われていたり、録音音源を再録音または変換。更に再録音(変換)といっ処理を繰り返すことで、元々の音楽信号が徐々に汚れていくことであり、元々のピュアな情報量が損なわれていくことです。

今回は基本的な考え方を

マスターセミナー第1回のまとめ

ちぃちゃん

ちぃちゃん第1回目の学習おつかれさまでした

モコ

モコ学ぶことが多すぎて頭痛いわよ…

ちびイボG

ちびイボG色々な言葉が出てきたね。

でも、なるべく分かりやすくなるように、このサイトもアップデートしていくので、頑張ろうね!

- 楽曲の仕上げにエンジニアリング(ミックス・マスタリング)という作業があること

- 楽曲を魅力的にするために、ミキシングで楽器や各パートの位置関係や音量を調整してあげること

- マスタリングは音圧を稼ぐだけでなく、どんな再生環境でも良く聞こえるようにする役割がある

- ミックスの三大要素は「音量」・「定位」・「音質」であること

- 段ボールにたくさん収納するのと同じ要領で音を詰めていくのがエンジニアリング

お疲れさまでした。

コメント